人材育成に役立つ情報がたくさんCOLUMN

- 2021.06.14

- レポート

尾形真実哉氏が登壇|2021年度 新入社員育成フォーラム DAY1

毎年好評の「新入社員研修振り返りセミナー」。今年度は有識者による基調講演を取り入れ、オンラインにて開催をしました。第一回目は、若年就業者の組織適応について研究を重ねている甲南大学経営学部教授・尾形真実哉氏をゲストに迎え、リモートワーク時代における新入社員の職場適応をテーマにした基調講演を行いました。尾形氏の調査を元にした科学的な根拠を参考に、今後の人材育成施策について考える場となりました。

2021年5月27日(木)、「リアル&リモートの新入社員研修のいま」を考える新入社員育成フォーラムをオンラインで開催しました。第一部では、甲南大学経営学部教授・尾形真実哉氏をゲストに迎え、「リモートワーク時代における新入社員の職場適応と育成課題」をテーマに基調講演を行いました。第二部では、他社との意見交換を通じて、各社の新入社員研修の振り返りと課題について共有する時間を設けました。

本レポートでは、前半に尾形氏の研究結果から見えてきた、リモート環境下で働くことに対する新入社員の捉え方・感じ方についての分析結果と、問題提起を一部抜粋してご紹介いたします。後半では、新入社員振り返りセミナーの様子と、参加された人事ご担当者の声を紹介します。

| 第一部:基調講演「リモートワーク時代における新入社員の職場適応と育成課題」

新型コロナウイルスの影響で、働き方や学び方が急激に変わり、従来の教育方法や教育効果が通用しなくなりました。リモートワーク・オンライン研修が増え、「バラバラの場所で、一人で」という働き方・学び方に変化している今、新入社員自身はどのように感じているのか。また、新入社員の職場適応に影響を及ぼすのは何か。2020年度の新入社員約500名への調査結果から見えてきた職場適応と育成課題について尾形氏の研究結果から5つのポイントをご紹介します。

| 1. 新入社員は基本的にテレワーク/オンライン研修に肯定的。一方でストレスや孤独感を感じる人や、広範囲の人間関係構築に課題も…

尾形氏の調査から、新入社員は基本的にテレワーク/オンライン研修ともに高い満足度を得ていることが分かりました。(下図)テレワーク/オンライン研修ともに「成長実感」がポジティブな結果につながりやすいという分析結果も紹介され、近年の新入社員にとって「成長実感」は重要なキーワードになりそうだという見解も示されました。

一方で、テレワークが長い人ほどストレス指数が高くなる、「1対1」より広範囲な人間関係構築に課題が残るなど、オンラインによる仕事や研修の課題も浮き彫りになりました。今後は、テレワーク/オンライン研修を手段の1つとして最大限活用し、対面でのやりとりも取り入れる「ハイドブリッド型」の働き方/学び方を模索する必要がありそうです。

図.新入社員のテレワーク/オンライン研修に対する満足度

.png)

※ウィル・シード事務局にて作成

| 2. イメージとのギャップ(=リアリティ・ショック)はテレワークよりも対面の方が感じやすい

新入社員が組織参入前に抱いていたイメージが組織の実態と異なっていた場合、組織適応にネガティブな影響を及ぼす「リアリティ・ショック」が発生します。テレワーク環境、対面の仕事環境におけるそれぞれの新入社員の意識調査から、リアリティ・ショックは、テレワークよりも対面の方が感じやすいという分析結果が示されました。

リアリティ・ショックの例 ※太字が特に組織適応の阻害要因となり得る

- 仕事ショック :イメージしていた仕事と現在の仕事内容のギャップ

- 対人関係ショック:イメージしていた人間関係と現状のギャップ

- 生活ショック :期待していた社会人のイメージと現状の仕事生活のギャップ

早期離職等ネガティブな結果をもたらす要因の一つにもなるため、リアリティ・ショックに対して適切な対策を講じる重要性について尾形氏からの提言がありました。特に、「仕事ショック」と「対人関係ショック」が組織適応を阻害する可能性が高いため、この2つの対策をデザインすることが重要との見解が示されました。

| 3. ネガティブ感情を解消するには、様々な「人的ネットワーク」の構築が鍵

リアリティ・ショックを含む新入社員の適応課題の克服には、適応を促進する他者の存在が重要です。尾形氏は、新入社員のネガティブな感情を解消するためには、「広い人的ネットワーク」と「同僚によるサポート」の効果が高いといいます。特に仕事内容に対するリアリティ・ショックには、適応エージェントとして「上司によるサポート」を効果的に入れることが大切だとお話がありました。

新入社員の職場適応のためにOJT制度を設けている企業も多いと思いますが、業務指導の役割だけではなく、新入社員が抱えているネガティブ感情の種類に応じて関わり方や関わる人を効果的に配置することが重要といえそうです。

| 4. 人的ネットワーク構築のために「全員が集まる場をデザインする」こと

テレワークは広範囲にわたる人的ネットワークの形成が苦手という結果がありました。人的ネットワーク構築には対面で仕事をする機会を設けることが一番効果的です。その中でも、大人数で接点を持つ機会を意識的にデザインする重要性についてお話がありました。例えば、公式の指導者だけではなく、職場に属する全員が顔を合わせて一体感を醸成したり、他部署の人間とのつながりを作る機会を設けたりするなどです。オンライン研修においては、「同期とのつながり」「同期意識の醸成」の満足度が比較的低いため、グループワークや全体で共通の目的を成し遂げるプログラムなどで、意識的に広範囲にわたる同期とのつながりを強化する工夫が必要ではないでしょうか。

| 5. オンラインでの仕事/研修でも会社の文化を習得させることは可能

テレワーク下で、会社の組織文化を理解することの難しさについてご相談を頂くことが多くあります。尾形氏の分析でも、テレワークでは「組織文化の理解」の習得が困難であるとの結果が明らかになりました。

組織文化を理解する方法として、対面で仕事をするほかに、オンライン研修に社長講話を取り入れることなどでも一定の理解促進が可能であるという見解も示されました。この結果を考慮すると、テレワーク下においても、定期的に会社や組織の方針や文化を周知する、組織の文化を体現する先輩社員との交流機会を設けるなど、工夫次第では組織文化の理解を促進させることが可能かもしれません。

終わりに、尾形氏から「社会全体が今までの働き方を『アンラーニング』する必要性がある」というメッセージが投げかけられました。「1つの場所で、みんなで」というコロナ以前の働き方を知る私たちと異なり、新入社員は「バラバラの場所で、1人で」という働き方しか知りません。物心ついた時には情報技術が発達していた新入社員世代は、むしろ“新しい”働き方の方が良いと感じている可能性すらあります。私たちはこの価値観を理解し、受容していくことが求められているのかもしれません。今回科学的に示されたリモート・対面それぞれの働き方の特性を活かし、人材育成の形をアンラーニングするタイミングに来ているのではないでしょうか。

基調講演概要

日 程 :2021年5月27日(木)

参加者数:77名(採用規模100名前後の企業を中心に全64社)

参加業種:航空、自動車、電機、医療機器、システムインテグレーター、印刷、通信、ガス、化学、信用金庫、保険、コンサル、人材、食品、飲料、不動産、建設、総合商社、自治体 他

スピーカー:尾形 真実哉

甲南大学経営学部教授。専門は組織行動論、経営組織論。長年、若年就業者の組織適応に関する研究に従事。近著に『若年就業者の組織適応: リアリティ・ショックからの成長』(白桃書房)。

| 第二部:新入社員研修の振り返り

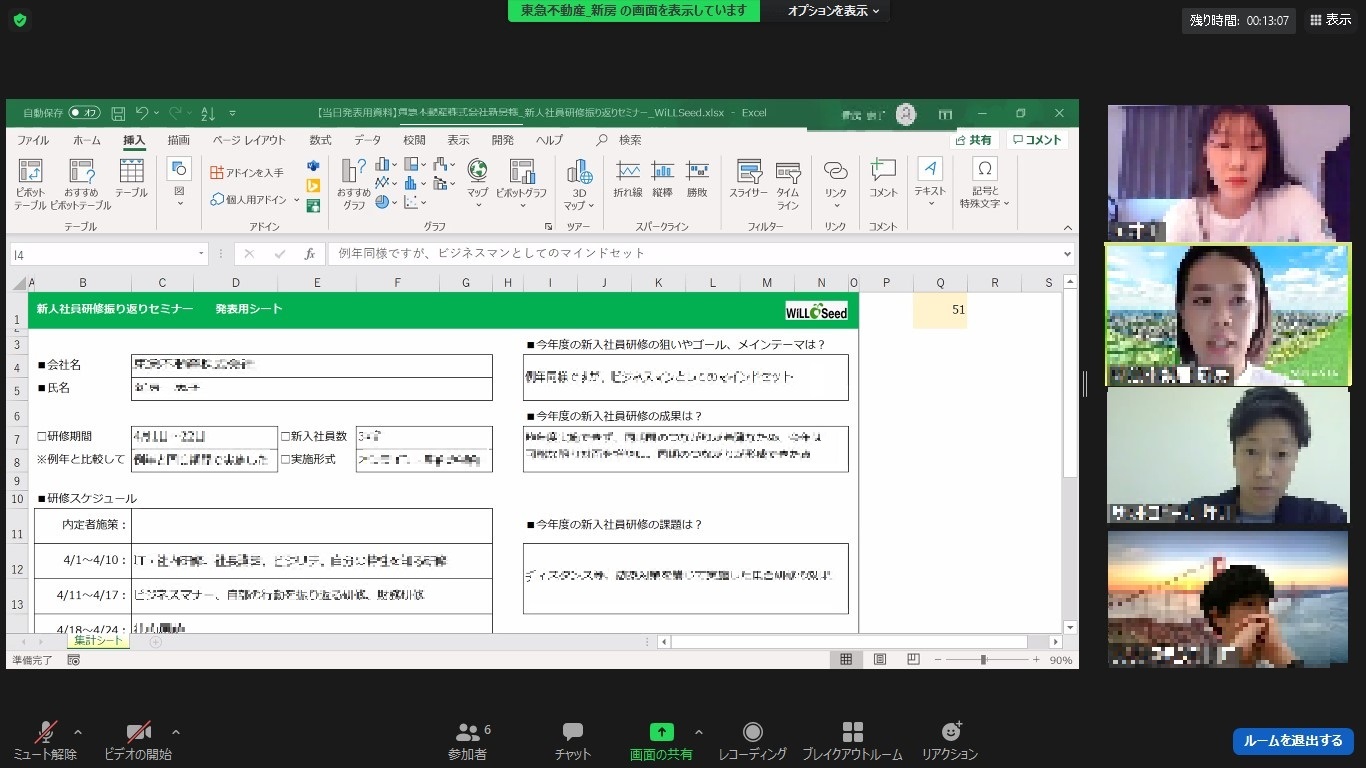

第二部では、各企業の担当者様同士で今年度の新入社員研修の取り組みや今後の新入社員研修に向けての課題を共有する「新入社員振り返りセミナー」を実施しました。オンライン研修の実施など、新しい取り組みを模索しながら導入した企業様も多かった今年度。取り組み事例や課題感を気軽に共有・情報交換できたこと、業界や規模が近い他社の取り組みを知る貴重な機会だったと、大変ご好評をいただきました。

▽セミナーの様子▽

- 第二部 参加者のアンケート結果の共有

「普段なかなか聞くことのできない、他社の新入社員教育の取り組み事例について知ることができ、大変参考になりました」

「他社の事例を知り、自分たちの研修を客観的に振り返ることができ、今後に向けた課題が明確になりました」

「他社の新入社員の育成に対する考え方、新入社員研修の位置づけ等、自社にはない観点からの意見をたくさん聞くことができたので、とても参考になりました」

<セミナー後記 ウィル・シードセミナー事務局>

今回のセミナーは、日々人材育成に携わる中で抱いていた仮説や疑問に対して科学的な側面から答え合わせができたという点で、非常に有意義でした。テレワーク/オンライン研修による効果と、対面での仕事/集合研修の効果の比較や、新入社員による自己評価と先輩や上司からの客観的な評価の比較など、今後も継続して分析を重ねることは必要だと思います。一方で、初めは“仕方なく”導入したオンライン研修やテレワークにも、以前の働き方にはなかった利点があることは疑いようのない事実だと感じました。私たちウィル・シードでは、オンライン/オフラインそれぞれの利点を生かし、短所をカバーした、より精度の高い「学びの場」を提供すべく、これからも多くの担当者様と議論を重ねられればと考えております。